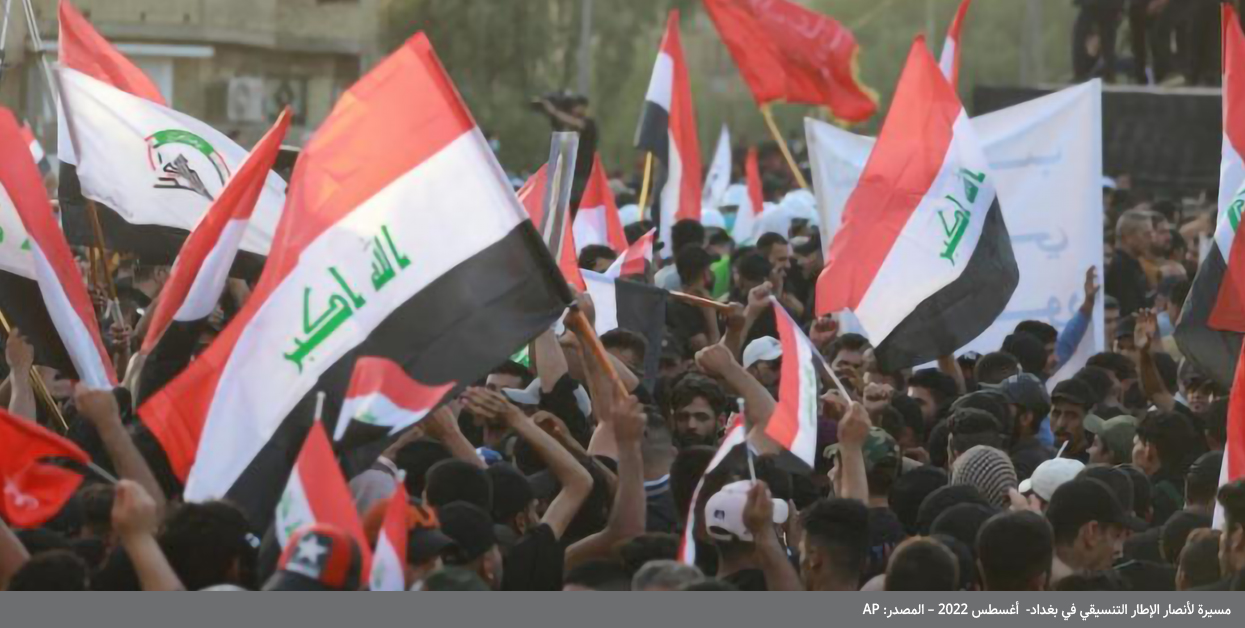

إن إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يوم الإثنين 29 أغسطس باعتزال السياسة العراقية لا يُقرأ بمعزل عن الأزمة المتفاقمة في البلاد، فشكل اعتزاله تحولا جديدا يضاف إلى قائمة من التغيرات التي شهدتها العملية السياسية في العراق، والتي شملت مظاهرات في بغداد تلاها اعتصام مؤيدوه أمام البرلمان وثُم أمام مجلس القضاء. ويتوجه أنصار الصدر اليوم إلى القصر الجمهوري مشيرين إلى أن سقف المطالب بلغ حد تغيير النظام.

وتأتي هذه التحولات، في سياق سلسلة من الأحداث والتحولات، التي تخللها تهديدات مُتكررة للصدر بالاعتزال وترك القرار للجمهور بين التراجع عن التصعيد أو "الثورة"، وجاءت كاستجابة للضغوط المتلاحقة على الصدر، فقبل ذلك بيوم واحد – أي 28 أغسطس – أصدر المرجع الديني المقيم في إيران السيد كاظم الحائري، بيان اعتزاله العمل والدعوة لمن أسماهم أتباع الصدريّين لنقل ولائهم إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في رسالة مبطنة لترك السيد مقتدى الصدر.

إن اعتزال الصدر، يفتح الباب واسعاً أمام مجموعة من التحديات الجديدة للعملية السياسية، بما يُشكله من دعوة لاتباعه بتطور الاحتجاج وعدم الاقتصار على الوقوف أمام البرلمان، فاعتزاله ترك القرار للجمهور، وأحرج في الوقت ذاته الأطراف التي أرادت الضغط عليه من خلال ممارسات متعددة، فهو في حل من أمره الآن، وبانسحابه أوقف كل محاولات الوساطة والمبادرات، لا سيما تلك التي كان من المقرر أن يتقدم بها رئيس إقليم كردستان، كما أن إعلان الاعتزال قبيل جلسة المحكمة الاتحادية المخصصة في الدعاوى المقامة لحل البرلمان يعتبر ضغط من نوع اخر.

في هذا التقدير؛ نقف على الأبعاد والأسباب الكامنة التي دفعت الصدر لاعتزال من الحياة السياسية.

على أعتاب مرحلة جديدة

وجد الصدر نفسه في مرحلة تاريخية جديدة، لم يألفها منذ دخوله العمل السياسيّ عام 2006، بعد أن تحول مساره من "المقاومة العسكرية" ضد الوجود الأمريكي، إلى التواجد بقوة في البرلمانات والحكومات المتعاقبة، إذ أثبّت حضوره في الساحة السياسية، وأصبح يمتلك قواعد شعبيّة وجماهيريّة، تُمكنه من مواجهة أيّ تهديد سياسي، وتتيح له تبني موقف معارض تجاه القضايا السياسية المختلفة، إلى جانب ما يمتلكه من مصادر قوة أخرى، تتمثّل بجناحه العسكريّ ابتداءً من جيش المهديّ (2004)، واليوم الموعود، وسرايا السلام (بعد سيطرة داعش على أراضي عراقية). وصحيح أن الصدريين لم يعهدوا أن واجهوا عسكريّاً أيّ جهة منافسة سياسيّة منذ دخولهم العمل السياسيّ، إلّا أن حيازة الصدريّين لجناح مسلح يمثّل تخوفاً عند كثير من القوى السياسيّة، وبذلك فإنّ قوة التيار عسكريًا تشكّل هاجساً لفعل غير متوقع في أيّ لحظة.

إن مصادر القوة التي يمتلكها الصدريّون في العراق تدفع الأطراف الأخرى إلى تحاشي ابتعادهم عن العمل السياسي، بل ومشاركتهم في إنتاج حكومات بصورة متكررة، وكان ذلك السعي واضحاً عند انسحاب الصدريّين في المشاركة في انتخابات (2021)، إلّا أنّ الكتل السياسيّة (الشيعيّة منها) قد توالت على الصدر لإقناعه بالدخول في الانتخابات عبر تقديم ضمانات لتصحيح المسار السياسيّ، وقد استجاب الصدر وعاد ليشارك في الانتخابات، فحقّق الفوز فيها وحصل على الكتلة الأكبر، غير أنّه لم يستطع أن يمرّر مشروع الأغلبيّة الذي نادى به وشركائه، ولذا فقد حثّ نوابه الـ(73) على الاستقالة، ولم يتراجع عن قراره على الرغم من المحاولات المتكررة لإقناعه بالتراجع عنها. وبذلك مضى (الإطار التنسيقيّ) المنافس للتيار الصدريّ والمتكون من (القانون، النصر، الحكمة، بدر، صادقون) باختيار بدلاء لنواب الصدر، وقرّر المضي بتشكيل الحكومة، على أنّه غض الطرف عن الجمهور الصدريّ وما يمكن أن تكون ردود أفعاله حيال التقدم بتشكيل الحكومة من غير أن يأخذ التيار استحقاقاته.

ونتيجة لما تقدّم، دخل مؤيدو الصدر البرلمان بعد أيام من الترقب عن ما ستؤول إليه الأمور، وحاول الصدر إرسال رسائل مفادها أنّه لا يمكن تغافل عدم وجوده في المعادلة، وكانت تلك الرسائل من خلال تغريدات لأتباعه بأنهم جاهزون، تبعتها صلاة موحدة سعى من خلالها إلى تقديم حجم وقوة جمهوره، إلّا أنّ الطرف المقابل توقع أنّها مجرد تهديدات، وأن الصدر لن يستطع التصعيد لدرجة تعيقهم، فبادروا إلى ترشيح محمد شياع السوداني رئيس كتلة الفراتين الحاصلة حاليا على مقعد واحد فقط، والذي انضم إلى الإطار التنسيقيّ بعد الانتخابات، ممّا دفع الجمهور الصدريّ بعد دعوات زعيمهم إلى التظاهر واقتحام البرلمان العراقي والاعتصام فيه، ومن ثمَّ إلى المنطقة الخضراء المقر الحكومي.

وقد أخذت الأحداث تتطور بطريقة متسارعة، ابتدأت بدعوة السيد مقتدى الصدر في أوّل تصريح بعد دخول أتباعه إلى البرلمان متضمنة عدد من النقاط:

- مطالبته بتغيير الدستور، وإصلاح القضاء وتغيير شكل النظام.

- دعوته للعشائر العراقيّة إلى مساندته في عملية التغيير

- دعوته للقوة المدنية والجماهير إلى مساندته.

ومثّلت تلك المطالب تحولاً في الخطاب الصدريّ، أثار ردود أفعال متباينة في جدية ذلك وامكانيّته، ممّا واجه ردود أفعال متباينة من شركائه (الحزب الديموقراطيّ الكردستانيّ) الذي بيّن بأن التغيير في الدستور يحتاج إلى موافقة الأطراف المختلفة وليس لجهة واحدة.

فواحدة من المشكلات التي يقع فيها الخطاب الصدريّ، هي مخالفته المنطق الاحتجاجيّ المتعارف عليه، والقائم على التدرج في الخطاب ليصل إلى ذروة المطالب، إذ أنّه يبتدأ بسقف عالٍ ثم يحرق المراحل اللاحقة أو يتراجع عنها، وبالفعل فقد غفل الصدريّون منطق التغيير الشامل، والتوجه بعد ذلك إلى المطالبة بحلّ البرلمان.

ويمكن إدراج الأسباب التي دعت إلى ذلك التراجع بالآتي:

- لم يعمل الصدر على قياس الاستجابة الشعبيّة والسياسيّة لاحتجاجه قبل إطلاق المطالب.

- لم يكن هناك موقف دوليّ وإقليميّ مساند لمطالب التغيير.

- لم يحدث تفاعلاً جماهيريّاً كبيراً كما توقّع الصدر، فقد انضم إلى احتجاجه عشرات من التشرينيين، غير أنّهم لم يتبنوا موقفاً موحداً من مطالب الصدر.

- لم يتفاعل شركاء الصدر من القوى السنيّة والكرديّة مع دعوات التغيير.

- لم يكن التفاعل القبائليّ بصورة كبيرة فقد انقسمت العشائر بين مؤيدة للصدر وأخرى تقف في صف الإطار التنسيقيّ والطرف الأكبر اختار عدم التدخل.

- لم يترك الإطار التنسيقيّ الشارع للصدر منفرداً، فقد حشدوا جمهورهم للوقوف باحتجاج للدفاع عن النظام.

كلّ تلك الوسائل دعت الصدر إلى التراجع قليلاً والدعوة إلى حلّ البرلمان، ولكن حتى تلك الدعوة لم تلقَ طريقاً سالكا؛ فالحلّ يحتاج إلى عقد البرلمان لجلساته أو حكومة منتخبة تطلب الحل، وتلك الأطراف غير متوفرة حالياً.

ممّا دعا الصدر إلى الطلب من المحكمة الاتحاديّة بأخذ دورها بمهلة حدّدها في (10) أيام لتحلّ البرلمان وتدعو إلى انتخابات جديدة، فنوهت المحكمة الاتحادية بأنّها لا تمتلك صلاحيات لحلّ البرلمان بحسب نصّ المادة (93) من الدستور الخاصّة بصلاحيات المحكمة الاتحاديّة. ليبقى الحلّ مغلقاً أمام أطراف تملك جمهوراً موازياً، وطرائق يعدّها الآخر مخالفة للدستور.

وتبعًا لذلك فاجئ الصدر الأطراف السياسية، باحتجاج جمهوره أمام مبنى السلطة القضائيّة من غير إعلان رسميّ مسبق؛ في صبيحة يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 مطالبًا بحلّ البرلمان ومحاسبة الفاسدين، غير أنّ مواجهة القضاء فتحت على الصدر أبواباً للإدانة، ابتدأها بيان مجلس القضاء الأعلى الذي أوقف عمل المحاكم في جميع استئنافات العراق احتجاجاً على مسّ القضاء وللحفاظ عليه، تبعه بيان الإطار التنسيقيّ الذي أعلن بأنّه لا يحاور التيار الصدريّ إلّا بالرجوع عن "احتلال المؤسسات والجلوس على طاولة السياسة"، ممّا أدى بالصدر إلى الدعوة برجوع المحتجين من أمام مجلس القضاء الأعلى.

وبذلك فقد أظهرت حركة الاحتجاج أمام المجلس عدد من الدلالات منها ما يأتي:

- لم يكن القضاء مؤسسة مُتاحة أمام الاحتجاج الصدريّ على نحو البرلمان والحكومة، إذ كان بيان مجلس القضاء الأعلى قويّاً، فلم يشهد أن واجه قوة بجماهيريّة التيار الصدريّ منذ عام (2003).

- وسّع الصدريّون من دائرة خصومهم فقد أصبح القضاء عنصراً جديداً يخاصمونه.

- سياسة المراحل الصدريّة تحتوي على الأخطاء، منها التوجه إلى القضاء.

- عدم الرغبة في التنازل لدى الإطار التنسيقيّ، إذ مثّل الاحتجاج على القضاء فرصة للانقضاض والإعلان صراحة بإيقاف الحوار.

- أبعد الصدريّون خيار القضاء كبديل لمسك زمام الأمور، إذا ما تطورت الاحداث، فقد أصبح جزءاً من الأزمة أو طرفا بحسبهم.

دائرة الخصوم

فقد الصدر جزءا من قدرته على إحراج خصومه؛ كونه قد وسّع دائرتهم. فبعد أن كان في الحالات السابقة يوجه احتجاجاته أو معارضته بشكل عام على أحد الأطراف أو النهج السياسي والحكومي، وبصورة رمزية لا تستهدف مجموعة أو حزب ما، إلّا أنه أصبح فيما بعد يقدّم صورة واضحة لخصومه.

اختار الصدر في الأزمة الحالية خصومة القوى الشيعية جميعها، أو ربما نتائج الانتخابات هي من دفعت إلى أن يكونوا سوية في مواجهة التيار الصدري صاحب المقاعد الأكثر، فلا يمكن مواجهة قوته البرلمانيّة إلّا من خلال التجمع سوية؛ للمحافظة على أركان وجودهم أوّلاً، والابتعاد عن العمل بقيادته أو التبعية له في حال الاستجابة لمطلبه السابق بضم كتل (الحكيم، العبادي، العامريّ)، لكن بعد أن يئست محاولات الصدر لضمهم، أصبح الجميع تحت مرمى سهامه.

ولم يكن اتساع خصوم الصدر مقتصراً على الكتل الشيعيةّ فقد أحدث خطاب التيار الصدري شرخا في العلاقة القائمة مع حلفائهم من السنة والكرد، ابتدأت بدعوة الصدر إلى تغيير الدستور والنظام السياسيّ، ويعدّ ذلك المطلب انفراداً صدريًا بالقرار دون مشاورة شركائه من الكرديّة والسنيّة،؛ لأنّ الكرد يعدون الدستور العراقيّ 2005 أحد منجزاتهم داخل النظام لا يمكن التخلي عنها، فضلا عن الممارسات الصدريّة في البرلمان بعد دخول جماهيرهم والتي بعثت رسائل للسنة الذين يعدون البرلمان المؤسسة الأكبر التي أفردها النظام الحالي لهم.

وعلى الرغم من عدم التصريح أحياناً من الطرفين إلّا انهم ابتعدوا عن التأييد للمطالب الصدريّة ممّا خفف من زخم الدعم له.

فقدان بوادر الحل

يفقد الوضع السياسيّ والأزمة الحالية خصوصاً داخل الأطراف الشيعيّة أيّ بوادر للحلّ، الذي لم يكن ممكنا حتى لو استجابت الأطراف المدعوة من الصدر للانضمام لتحالفه؛ لأنّ انضمام تلك الأطراف للصدر أو لغريمه السياسيّ يعني بأنّ الأزمة لا تسير باتجاه الحلّ.

وتفسير ذلك؛ أن تطور الأزمة وتصاعدها، رجع لغياب "جهة وسطى" قادرة على التوفيق بين طرفيها (التيار الصدري، والإطار التنسيقي)، فلا يُذكر أن واجهت الانتخابات السابقة، أي احتكاك بين جمهور الأطراف المتنافسة وخصوصا داخل المحافظات الشيعيّة؛ والسبب يعود إلى وجود ثلاثة أطراف تتصدر التنافس الانتخابيّ يضاف لها قوى جديدة تشكلت بعد الاحتجاجات (امتداد، إشراقة كانون)، ولم يكن التنافس مقتصرا على طرفين فقط، بل على ثلاثة أطراف (التيار الصدريّ، الفتح ودولة القانون، الحكيم والعبادي قوى الدولة).

وجود طرف ثالث في التنافس (قوى الدولة) كان جزءاً مساهماً في تشتيت الاحتقان الذي قد يولد احتكاكاً بين الطرفين اللذين يمثّلان أقصى اليمين أو اليسار، (دولة القانون والفتح، التيار الصدريّ)، وعلى الرغم من أن الدعاية الانتخابية للطرفين كانت قائمة على منافسة الآخر، إلّا أن وجود طرف ثالث ساهم في تخفيف ذلك الاحتقان.

وقد كان من الممكن أن يصبح تيار الحكمة ومعه ائتلاف النصر، الجهة الوسطى التي تساعد في تخفيف الأزمة خصوصاً وأن الصدر قد تفاعل معهما بعد الانتخابات، غير أن انضمامهم إلى الإطار التنسيقيّ أفقدهم القدرة على أن يكونا طرف يخفّف زخم المناوشات، بل أصبحا جزءا منها، وربما نتائج انتخابات (2021) وحصولهم على (2 مقعد برلماني) هي التي دفعتهم إلى التكتل مع طرف يتيح لهم التحرك بعيدا عن تمثّيلهم القليل الذي يمنعهم من ممارسة دورهم كوسيط. مما فاقم الخلاف السياسي والاحداث بصورة سريعة.

أسباب كامنة للصراع

على الرغم من كلّ التحليلات التي ترى بأنّ أسباب الصراع بين منهجيّة الصدر المستندة على تشكيل الأطراف الثلاثة (ديموقراطيّ، سيادة، كتلة صدريّة) لحكومة أغلبيّة، إلّا أن البنية الخفية للصراع تشير بأن هناك سببين رئيسين له تتمثّل فيما يأتي:

أولاً: صراع بين رمزية رجل الدين والمحارب

بعد (2003) كانت هناك عدد من السياقات التي مكّنت رمزية رجال الدين على البروز، ليصبحوا الرمزيّة الأولى في العراق، انسجاماً مع أحزاب الإسلام السياسيّ التي أمسكت حينذاك بزمام الأمور، ولدور المرجعيّة الدينيّة في كتابة الدستور والدفع بالانتخابات. وما تخصيص فقرة خاصة للمرجعية الدينيّة في ديباجة الدستور إلّا دليل على سيطرة رمزيّة رجل الدين في تلك المرحلة، وحتى إن رفع الصدر لواء "المقاومة" إلّا أنّه بقي يملك رمزيّة رجل الدين كرمزيّة أعلى يتفاعل معها جمهوره خصوصاً بعد دخوله العمل السياسي.

بينما أعادت لحظة القتال مع داعش (2014) رمزيّة (المحارب) لتكون منافسا قويا لرجل الدين ويلتف حولها عدد من القوى المدافعة عن تلك الرمزيّة، وما الخطابات المناوئة بين الطرفين إلّا تمثيلا لذلك الصراع، فيرى الإطار التنسيقي بأنّ الصدر يحاول إضعاف الرمزيّة الجديدة، غير أنّ الصدر يذكرهم برمزيّة رجل الدين، ومثال ذلك طلبه في جمعته الموحدة في مدينة الصدر (بالتوبة أمام المرجع السيستاني) ما هو إلّا تذكير بأنّ رمزيّة رجل الدين هي الأعلى، وبالتالي فإن الصراع الحالي بين رمزيتين إحداهما تصارع من أجل البقاء على رمزيتيها، وأخرى تريد انتزاع رمزيّة جديدة تكون ماسكة لأركان المجتمع.

ثانياً: الشعبوية والوسائل الديمقراطية

منذ بداية الأزمة بعد نتائج انتخابات (2021) بين الإطار التنسيقيّ والتيار الصدريّ، والطرفان يتبادلان التلويح بين القوة الشعبيّة والوسائل الديموقراطيّة، فبدأها الصدريون بالحديث عن نتائج الانتخابات وهي الديموقراطيّة التي يجب الاحتكام عندها. وقابله الإطار التنسيقي بالتلويح بالجمهور كصاحب الحق الأوّل الذي يجب عدم التنازل عن حقه. ثمّ انقلبت الرؤية بعد انسحاب الصدريّين فأصبح الصدر يهدّد بالقوة الشعبيّة ويدعوها بأنّها صاحبة الشرعيّة، يقابله الإطار التنسيقي الذي يرى بأنّ الديمقراطية تتمثّل بما أنتجه التمثيل النيابيّ الحالي.

والحقيقة أن الرأيين لا يمثلان الصحة الكاملة بأيّ المرحلتين؛ فلا الانتخابات تمثّل الديمقراطيّة، بل هي أداة من أدواتها، ولا حكم الجمهور يمثّل الشرعية، فتلك عبارات استقتها دول العالم الثالث من الديمقراطيّة الحقيقيّة التي تعتقد بمجرد وجود انتخابات يعني بأنّها حقّقت الديموقراطيّة، وعطفاً على أنّ الكثير من الدول غير الديمقراطية تقيم انتخابات دورية فلا يعني أنّها تحولت إلى ديمقراطية، بل هناك دول يحكمها حزب واحد وتجري انتخابات، فالانتخابات أداة من أدوات الديمقراطيّة تتطلب عقدا اجتماعيا يتفق عليه الأطراف جميعها من غير فرض من أحدهم على الاخر؛ لتكون نتائجها مرضية للجميع.

أما التصور بأنّ الجمهور هو الحاكم فهي مبالغة يجب الوقوف عندها، فقد استثمرتها كثير من الشعبويات بدعوى حكم الجمهور أو الشعب، في تنفيذ الانقلابات والثورات، فتلك المعادلة تحتاج إلى بنيّة اجتماعيّة وثقافة ديموقراطية، لا على ديموقراطية سياسية قائمة على "استبداد شرعيّ" (انتخابيّ، شعبويّ)، تتصارع أطرافه من أجل الحصول على تلك الشرعيةّ متناسية البنية التحتيّة التي تضمن لها أن تكون ديموقراطية حقيقيّة، فالجمهور الأغلب سيكون حاكما إذا توفرت لديه قناعة بوجود معارض سياسيّ، ويكون مقتنعا بالمساواة بين الجميع، ويكون قادرا على استعمال السلطة لا التسلط وإقصاء الآخرين.

قواعد الاشتباك

تبيّن الأزمة الحالية بأنّ هناك قواعد اشتباك (Rules of Engagement) بين الأطراف المتخاصمة، وقد تكون ضمنيّة حدّدها الهدف المشترك بين الطرفين والذي يقضي بأنّ أيّ صدام حالي يسهم في إضعاف أحدهما أو كليهما، خصوصا وأن الأطراف قد تكون متقاربة في القوة، وبذلك فإن أحد الطرفين يُصعّد إعلاميا عند تراجع الاخر، بينما يعمل على تهدئة الوضع عند تصعيد الطرف الآخر.

وهناك عدد من الشواهد تصلح أن تكون مثالا على قواعد الاشتباك الضمنية، فقد اختار الإطار التنسيقيّ مكانا لجمهوره يعتصم فيه بعيداً عن أماكن احتجاج الصدريين، بل لا توجد فرصة لاحتكاكهم، بينما تراجع الصدر عن تظاهرة مليونيّة كان قد أعلن عنها مسبقا، بعد أن أعلن الإطار تظاهرة مماثلة باليوم ذاته. وبذلك فإن الطرفين يسعيان إلى الضغط المتبادل بل وإضعاف بعضهما دون صدام، فضلا عن أنهما يبحثان عن مخرج للأزمة توحي لكل منهما بالانتصار، أو بأقل الخسائر؛ ولذلك سعى الطرفان إلى دعوة المرجعيةّ الدينية في النجف ليكون لها رأي في الأزمة؛ كون رأيها يمثّل إحراجا للأطراف جميعها أمام جمهورهم ومن ثمَّ فإنّ تدخلها يعني انهاء الأزمة دون تصادم يذكر.

الخلاصة

كل المؤشرات آنفة الذكر تشير إلى أن مسارات الأزمة الحالية قد تتوسع إلى أبعاد أخرى كالعصيان المدني الذي سيحاول الصدر من خلاله الضغط على الإطار التنسيقيّ، من خلال تعطيل المؤسسات، وكذلك فإن النطاقات الزمنيّة قد تطول لتحضير الصدر لها مسبقا قبل استقالة نوابه من خلال الدفع بإقرار قانون الأمن الغذائيّ الذي وفر للحكومة الحالية أموالا تساعدها على متابعة شؤونها في حال طالت الأزمة، غير أنّها ستبقى في حدود قواعد الاشتباك، فلا يتوقع أن يقرّر أحد الطرفين المواجهة، بل إن هناك دفعا إلى المواجهة الأمنية من الحكومة للمتظاهرين والضغط على الحكومة لتكون هي الطرف المقابل. تلك المواجهة ستحول الصراع وسيكون هناك وجود مسلح للمتظاهرين الصدريين.

ومن الصعب توقع نهاية للمواجهة، فالصدر قد لا يعود، ويعتقد جمهوره بأن عودتهم لبيوتهم هي خذلان للصدر، وعليه فمن المتوقع أن تزداد الأعداد بصورة كبيرة والتوافد من المحافظات، وفي تلك الحالة فقط ربما سيكون هناك دور للمرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني، كونه الحلقة المتبقية التي لم تستهلك بعد. وكون انسحاب الصدر قد حول الصراع من حزبي بين جهتين إلى جمهور يقابل المنظومة السياسية، وذلك مبرر أيضاً لتدخل السيستاني.

*تُعبر هذه الدراسة عن وجهة نظر كاتبها، ولا يتحمل مركز ستراتيجيكس أي مسؤولية ناتجة عن موقف أو رأي كاتبها بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخرى، ولا تعكس بالضرورة موقف و/أو وجهة نظر المركز.

ابقى على تواصل

القضايا متعمقة يتم تسليمها أسبوعيا.

القضايا ذات صلة: