يحتل صعود الصين على الساحة الدولية حيزاً كبيراً من النقاش الأكاديمي والجدال السياسي، بين من يرى في ذلك الصعود حدثاً طبيعياً سيتم احتوائه ضمن النظام الدولي الحالي، وبين من يتخوف من "فخ ثوسيديديس" القاضي بحتمية الصدام العسكري بين القوة الصاعدة "الصين" والمهمينة "الولايات المتحدة".

تستند الصين في زيادة تفاعلاتها الدولية على اقتصاد قوي كان الأسرع نمواً في العقدين الماضيين ليضعها في المرتبة الثانية من حيث الناتج الإجمالي المحلي الذي نمت قيمته من 0.73 تريليون دولار عام 1995 إلى 14.7 تريليون دولار عام 2020 موسّعة بذلك حصتها من الناتج الإجمالي المحلي العالمي من 2.4% إلى 17.3%.

إلا أن الاقتصاد لوحده لا يكفي لممارسة حضور دولي ما لم يكن مقترناً برؤية مميزة حول الوقائع الدولية؛ قادرة على التفسير وتشكيل خصوصية سياسية صينية تحترم -حتى هذه المرحلة - القواعد المسيرة للنظام الدولي ولا تسعى إلى تقويضها.

أسس السياسة الخارجية الصينية

تقوم أسس السياسة الخارجية الصينية على مبدأين أساسيين: احترام سيادة الدول ووحدتها، وعدم التدخل في شؤونها، وهذين المبدأين أسهما في تحصين سلمية الصعود الصيني ورفض كل الأنشطة التي تتعارض معهما حتى لو صدرت من روسيا كما جرى ضمنياً في الأزمة الأوكرانية.

ويمكن الاستدلال على الاستراتيجية العليا للصين من خلال أطروحات شكلت عقيدتها السياسية الجديدة، كالصعود السلمي الذي صاغه كمفهوم متكامل المفكر الصيني، زنغ بيجان، عام 2003 ودخل ضمن الاستراتيجية الصينية عام 2004 باعتماده من قبل الأمانة العامة للحزب الشيوعي.

ونشر بيجان مقالاً في "Foreign Affairs" في سبتمبر 2005 بعنوان "صعود الصين السلمي نحو مكانة القوة العظمى" وفيه يقدم المنظّر الصيني للمجتمع الدولي ركائز الصعود الصيني بانتهاج التعاون والتنمية والمنفعة المتبادلة عبر مختلف دول العالم.

ووفق المقال، تنمّي الصين قدراتها بالاستثمارات التكنولوجية والموارد المتأتية بطرق شرعية لتعويض النقص خصوصاً في مصادر الطاقة الهيدروكربونية. وكأولوية ستعمل الصين على تعزيز التنمية المحلية ومن ثم الانتقال إلى الأسواق العالمية.

وبحسب ما جاء في المقال، الصين بحاجة حتى 2050 لتصنّف دولة متقدمة من الدرجة المتوسطة. وهو بذلك يبعث برسالة إلى دوائر الإعلام والفكر في واشنطن عبر مجلة أمريكية بأن المخاوف من صعود الصين غير مبررة فهي لا ترغب ولا تقدر على كسر قواعد النظام الدولي القائم.

ويمكن القول إن ثمة نمط صيني منذ بداية صعودها الاقتصادي، يُظهر حالة من التواضع وبشكل يحد من المخاوف المُرتبطة بصعود الصين على حالة النظام الدولي، تجنباً لإثارة غضب الولايات المتحدة ودفعها لعرقلة النمو الصيني، فبكين لا تريد استنزاف قدراتها في صراعات جانبية تحيد بها عن أهدافها الاستراتيجية في التوسع عالمياً بأدوات سلمية.

وهذه السلمية ليست غاية بحد ذاتها وإنما تعكس رفض الصين للقوة العسكرية بحكم ماضيها القريب والبعيد، كما أن الثقافة الكونفوشية المسالمة تميل إلى تجنب الصدامات مع القوميات المختلفة، ويجسّد سور الصين العظيم هذه الثقافة المعبّرة عن ماهية العقل الجمعي الصيني، فرغم اتساع النطاق الجغرافي للصين وحيازتها عناصر القوة في ذلك الوقت إلا أنها انتهجت الاستراتيجية الدفاعية وتقوقعت خلف سور تحصن ذاتها به، من غزو القوى المحيطة.

وبالتالي لسلمية الصعود عوامل سيكولوجية وتاريخية، ولكن هذه الاستراتيجية لا توفر فهماً متكاملاً للمنطق الذي تدير به الصين تمددها الإقليمي والعالمي.

فمن المفاهيم والنظريات التي تشكّل العقائد السياسية للصين ما نصح به أحد مؤسسي النهضة الصينية ورئيس اللجنة العسكرية المركزية في الحزب، دينغ شياو بينغ، في خطابٍ ألقاه مطلع التسعينات أمام نخبة من القيادات والخبراء، حيث دعا بينغ الذي تعاقب على عدة مناصب حيوية إلى اتباع مبدأ "الإخفاء والانتظار - Hide and Bide" في تعاطي السياسة الخارجية الصينية مع القضايا الدولية وفي كيفية إظهارها لقدراتها.

ويتمحور هذا المبدأ حول تنمية الصين لقدراتها في مختلف المجالات بهدوء وبسرية نسبية دون لفت الأنظار، وانتظار الوقت الملائم للإفصاح عن تأثير هذه القدرات بعد أن تكون قد تعاظمت بالحد الأدنى من العرقلة الدولية، وبتوجيه الجهد القومي نحو التنمية المحلية الشاملة بعيداً عن الملفات الخارجية.

وبهذا المبدأ، تتجنب الصين القيام بمسؤوليات وواجبات الدولة المهيمنة مع امتلاكها المقومات لمعارضة هذه الدولة متى ما تصادمت مع الاعتبارات الصينية الحيوية ذات الصلة بسيادتها وإقليمها.

ولا يقلل صدور هذا المبدأ من قبل قيادي في الحزب الشيوعي من أهميته ودوره في تحديد اتجاهات الدولة العامة، فالحزب هو العقل المفكر للدولة ومنبع شرعيتها السياسية المجتمعية. ومؤخراً اشتد تركيز الأنظار نحو دور الحزب في البيروقراطية الرسمية الصينية، فمثلاً ثمة مطالبات لكشف أسلوب تعامل فرع الحزب في مدينة ووهان مع لحظة التفشي الأولى لفيروس كورونا وما إذا كان الحزب ميسراً عن غير قصد للتقليل من خطورة الوضع الوبائي في مرحلة التفشي الأولى قبل أن ينتقل إلى بقية دول العالم.

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في يوليو 2020 أن "حماية حرياتنا من الحزب الشيوعي الصيني هي مهمة هذا الوقت" في دلالة على أن الحزب تحت الرصد الاستخباري والسياسي.

وتظهر بعض المعطيات والحوادث أن إخفاء الصين لقدراتها وانتظار "وقتها" يشارف على الانتهاء منازعاً بذلك مبدأ الصعود السلمي، وقد توفر حرب الرسوم الجمركية الصينية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مدخلاً لمعرفة المزيج الحالي للسياسة الخارجية الصينية بين سلمية الصعود وكشف القدرات المتراكمة.

وهذا الكشف يتعدى كونه استعراضاً للقوة إلى إبداء صلابة سياسية مناوئة لأطراف إقليمية ودولية كما يظهر فيما يلي:

أولاً: في بحر الصين الجنوبي، حيث لم تكتفِ الصين برفض التحكيم الدولي حول السيادة عليه وإنما شرعت في عسكرة هذا البحر النافذ إلى ممرات مائية هامة وشيّدت جزر صناعية أقامت عليها مظاهر عسكرية لتوسيع وترسيخ نطاقها البحري.

ثانياً: في تايوان أيضاً أصبحت بكين تهدد باستخدام القوة لقمع أي تمرد محلي أو تدخل خارجي في شؤون ما تراها جزء من سيادتها، حيث تضغط الصين بقوة لعدم حصول تايوان على اعتراف دولي، وهي أحد ملفات التوتر بين بكين وواشنطن.

ثالثاً: أصبحت الاستعراضات والمناورات العسكرية الاستراتيجية الأحادية والثنائية ومتعددة الدول جزء من الدبلوماسية العسكرية الصينية، ناهيك عن حيازة الصين تكنولوجيا عسكرية فائقة؛ مدفوعةً بالابتكار وزيادة الإنفاق العسكري حيث تضاعفت قيمته في العقد الماضي ليسجل عام 2022 وفق معهد ستوكهولم 293 مليار دولار مقارنة بـ 145 مليار دولار عام 2012. وهذا الإنفاق في مجمله مخصص لأغراض البحث والتطوير والدفاع عن الأراضي الصينية فلا وجود لانتشار عسكري خارجي معلن باستثناء مرفق في جيبوتي على ساحل القرن الإفريقي.

رابعاً: كثُر الإعلان عن تشكيل الصين لشراكات ذات صبغة أمنية سياسية حتى وإن كان هدفها اقتصادي تنموي، كما وقّعت الصين مع دول رئيسية في بعض الأقاليم اتفاقيات استراتيجية شاملة من حيث مجالات التعاون المستهدفة، كإيران. وعقدت اتفاقيات تجارة حرة مع دول عديدة في إفريقيا الغنية بالموارد الخام ومع أمريكا الجنوبية الواقعة في صلب الجيوبوليتك الأمريكي.

وهذه الملامح الأربع -مثالاً لا حصراً- تؤكد أن سلمية السياسة الخارجية الصينية ليست قدراً حتمياً، وتبرر بكين مواقفها هذه بأنها تندرج تحت السياسة الدفاعية وليس الهجومية، فهي لم تبادر إلى إظهار القوة وتشكيل الشراكات إلا لتعزيز أمنها ومصالحها.

واستكمالاً للنقطة الرابعة، توصي مراكز تفكير أمريكية برصد القدرات العسكرية الصينية "المخفية"، فقد نشر مركز الأمن الأمريكي الجديد، دراسة في يونيو 2019 حذر فيها من تنامي القدرات العسكرية الصينية التي كانت طوال العقدين الماضيين "تطارد" تلك التي يمتلكها الجيش الأمريكي.

وترى الدراسة أن الجيش الصيني يقترب من الوصول إلى حالة "تكافؤ تكنولوجي" مع الأنظمة التشغيلية الأمريكية، ويخطط لتحقيق "تفوق تكنولوجي" على حساب أمريكا. ويدعم الجيش الصيني في ذلك، قوة اقتصادية تشير إلى تسيّد الصين دول العالم على صعيد الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2030.

وتلفت الدراسة النظر إلى امتلاك الجيش الصيني "لقدرات سوداء" غير مرصودة ستتكشف عند اندلاع أي حرب، مما يمكّنه من مفاجأة العدو بهجمات غير متوقعة. حيث تستمر الصين في تسخير مزيد من الموارد الاقتصادية لخدمة برامج طموحة مثل صولجان الاغتيال "Assassin’s Mace"، المستوحى من سلاح فلكلوري يُطلق عليه في الصينية "Shashoujian" والهادف إلى تدمير الوسائل التكنولوجية للعدو، وفقاً لتقييمات عسكرية مختصة.

الاستراتيجيات الأمريكية في مواجهة الصعود الصيني

يؤكد نموذج النظرية الواقعية أن الردع الفعّال يرتكز على جانب مادي يتصل بالقدرات وآخر معنوي يتصل بإدراك الخصم مكامن القوة لدى تلك الدولة والقابلية لاستخدامها للرد على هجوم ما أو للدفاع عن مصلحة حيوية عليا.

بهذا الاتجاه يمكن تفسير إظهار الصين للقوة، فتعاظم مقدراتها ومصالحها يجب أن يقترن بقوة موثوقة التطبيق في الحالات الحرجة.

ويمكن افتراض أن هذا الإظهار للقوة موجه بالدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة التي لا تزال مترددة في تقييم الأهداف النهائية للصعود الصيني وبالتالي حائرة في التوافق على استراتيجية ملائمة للتعامل مع بكين.

فثمة فريق أمريكي يرى أن الهدف النهائي للصين هو إقصاء أمريكا من قيادة النظام الدولي، داعين إلى اتباع، استراتيجية الاحتواء الصلب، ومحاصرة الصين جيوسياسياً، ومزاحمتها اقتصادياً.

في حين يقلل فريق آخر من الغايات النهائية لبكين، مدّعين بأن الصين حتى لو امتلكت القدرة فإنها لا تمتلك الرغبة لتشكيل نظام دولي جديد، فهي تمارس تأثيرها عبر الهياكل الدولية الحالية المشكلة وفق المنطق الرأسمالي الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية ولكنها تحافظ على تبني وجهة نظرها الخاصة وتسعى لاستقطاب الدول نحوها، وبالتالي يدعو هذا الفريق الأمريكي إلى اتباع استراتيجية الانخراط الإيجابي.

ويبدو تأرجح واشنطن بين "الاحتواء الصلب" و"الانخراط الإيجابي" امتداداً لتأرجح بكين بين "الصعود السلمي" ومبدأ "الإخفاء والانتظار".

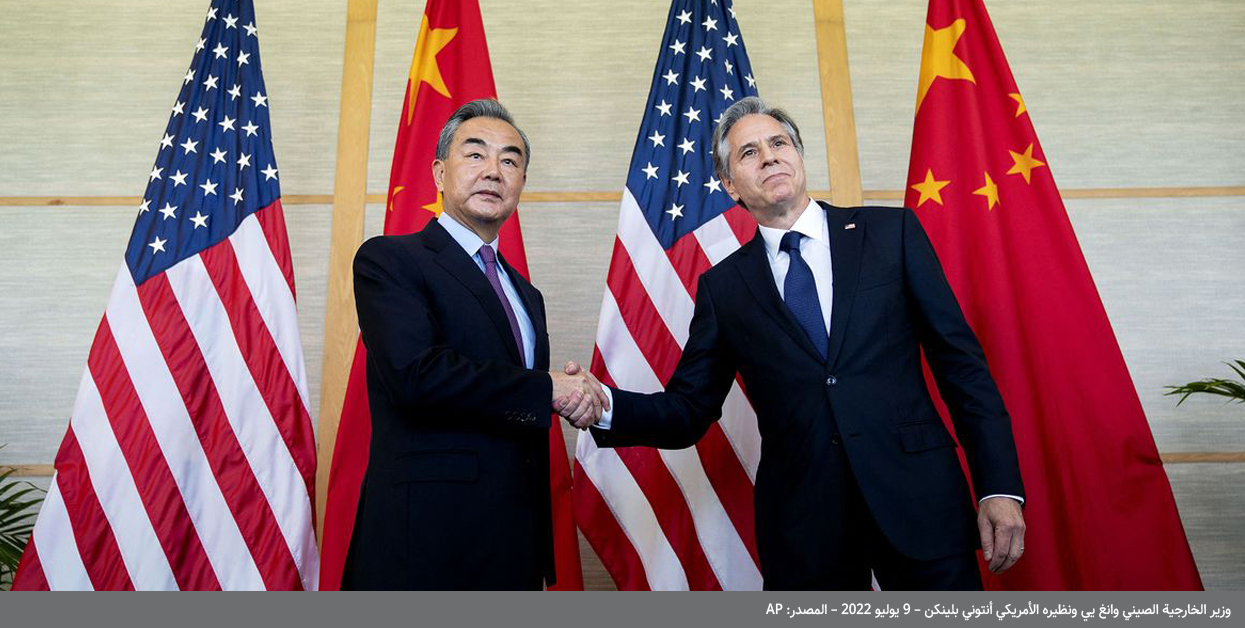

موقف الدولتين من الأزمة الأوكرانية

قد تكون الأزمة الأوكرانية رجحت مؤقتاً كفة "الانخراط الإيجابي"، ففي مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية أمريكا والصين في يوليو 2022 يُلاحظ اعتدال التصريحات وجنوحها نحو التهدئة، وهو ما قد يُفهم منه بأن تفاهمات دارت في الكواليس حول قضايا رئيسية شائكة، كتايوان والمعاملات الاقتصادية مع روسيا الخاضعة لعقوبات قصوى، واحتمالية تخفيف الولايات المتحدة للرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية في عهد ترامب للسيطرة على ارتفاع التضخم في الأسواق الأمريكية.

فالصين تظل إلى الآن طرفاً يحترم القواعد المسيّرة للنظام الدولي، وحتى لو أرادت الزعامة فإنها ستحقق ذلك دون الاعتماد على القوة العسكرية كأولوية، على عكس روسيا التي تتقبّل استخدام القوة العسكرية لتأمين مصالحها الإقليمية الحيوية ذات التصنيف "الاستراتيجي" في حساباتها.

تجدر الإشارة إلى أن علاقة الاتحاد السوفيتي والصين لم تكن على وفاق رغم التقارب الأيديولوجي إذ أن كلا الطرفين تنازعا على تفسير مختلف للشيوعية، كما انخرطا في صدامات حدودية في الفترة الواقعة من منتصف الخمسينات إلى أواخر الستينات هدد فيها الاتحاد السوفياتي بتنفيذ ضربة نووية ضد الصين، وعُرفت هذه المرحلة بالشقاق السوفيتي الصيني أو الشقاق الشيوعي العظيم.

والتفتت إدارة الرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون (1969-1974)، إلى هذا النزاع الاستراتيجي وعمد ما كان في حينه مستشار الأمن القومي ولاحقاً وزير الخارجية، هنري كيسنجر، إلى بناء العلاقات الأمريكية الصينية بما يحول دون استقطاب الاتحاد السوفييتي للصين واندماجهما ككتلة شيوعية موحدة في وجه واشنطن.

ومع انهيار التهديد الوجودي السوفيتي واعتماد واشنطن، الصين التهديدَ الأول لأمنها القومي، فمن المنطقي افتراض تطبيق واشنطن لاستراتيجية نيكسون معكوسة، أي إبعاد روسيا عن الصين، وليس كما كان في إدارة نيكسون إبعاد الصين عن الاتحاد السوفيتي.

ومن المحتمل أن تعمل الأزمة الأوكرانية على إبطاء وتيرة هذه الاستراتيجية، وتعديل الاختلالات في النوايا المتوجسة وخفض المواقف المتصادمة الأمريكية الصينية، فالدولتين من مصلحتهما العمل كقوة مسؤولة في الأزمات الدولية، كما أن إقدام موسكو على الاستخدام الصريح واسع النطاق للقوة العسكرية في أوكرانيا قد يثير مخاوف بكين من تجرؤ الكرملين على اعتياد ممارسة القوة لا سيما في نطاقات جغرافية حساسة لكلا الدولتين، كآسيا الوسطى التي تعتبرها روسيا ساحة خلفية، في حين تنظر لها الصين كمنطقة مركزية في مبادرة الحزام والطريق.

وبغض النظر عن تداعيات الأزمة الأوكرانية على طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية وما إذا كانت ستؤدي إلى تشتيت الجهد عن الأولوية الأهم في المنظور الأمريكي المتمثلة في التعامل مع بروز الصين دولياً؛ يكاد يجمع المنظرين الأمريكيين على أن ما يدعو للقلق ليس بروز الصين بقدر ما هو تراجع القدرات القيادية الأمريكية في النظام الدولي، فهي لم تعد القطب الأوحد الآمر الناهي الوحيد "Ordering Agent" وإنما برز فواعل دوليين وإقليميين يحاولون تحدي الهيمنة الأمريكية.

وصدرت مؤلفات عدة حول مستقبل مكانة أمريكا في البيئة الدولية، ويعد كتاب صعود وهبوط القوى العظمي الصادر عام 1987 للبروفيسور بول كينيدي، من أوائل المراجع التي تشككت في استمرارية واشنطن في موقعها الفريد كناظم للتفاعلات الدولية الحساسة.

في الاتجاه المقابل، صدرت مؤلفات عدة تجادل في هذا الطرح، كمستقبل القوة لجوزيف ناي، الصادر عام 2011 وفيه دعا إلى اعتماد مزيج من أنماط القوة الصلبة والناعمة والذكية للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي.

وافترض ريتشارد هاس في كتابه "الفرصة" الصادر عام 2005 أن الظروف مهيأة لـ"اللحظة الأمريكية" لتغير مسار التاريخ عبر إدارة التعاون بين الدول القيادية للتغلب على التحديات الدولية والإقليمية، وهذه الرؤية المتفائلة حسب وصف المؤلف تدعو إلى سيادة التعاون الدولي وتجنب الغرق في قوى تدميرية جديدة وقديمة.

وعاد هاس عام 2013 في كتاب جديد أكثر واقعية من كتابه المتفائل السابق، حيث حاجج في كتابه "السياسة الخارجية تبدأ من الداخل" بأن الولايات المتحدة مبالغة في انتشارها الخارجي "Overreaching" خصوصاً في الشرق الأوسط الكبير، وهذا الانتشار يأتي على حساب قوة أُسسها الداخلية التي تعمل دون الكفاءة المطلوبة "Underperforming".

ولذلك طالب هاس في كتابه بتعديلين استوعبتهما السياسات الأمريكية في السنوات اللاحقة: الأول هو تقليص الاهتمام بأنشطة بناء الدولة في الشرق الأوسط، تحديداً العراق وأفغانستان، والتركيز على مهام السياسة الخارجية التقليدية، كصون الاستقرار في إقليم آسيا-الهادي، وتحسين التكامل في أمريكا الشمالية، وتقليص الفجوات بين التحديات العالمية من جهة والقواعد والمنظمات المصممة لإدارة هذه التحديات من الجهة المقابلة.

والثاني يتصل بالأمن القومي الأمريكي، عبر خفض كلف السياسة الخارجية الأمريكية وتوجيه الجهود نحو إعادة بناء البنية التحتية والتطوير الشامل للخدمات العامة.

وليس خافياً على مراقبي السياسة الخارجية الأمريكية انسجامها مع التعديل الأول في ولاية أوباما الثانية وولاية ترامب.

أما إدارة بايدن، فناهيك عن استمرارها في التوجه شرقاً - مع الأخذ بعين الاعتبار اهتمامها ببعض الأزمات، كالأزمة الأوكرانية والملف النووي الإيراني - فقد ضغطت نحو إقرار الكونغرس خطة ضخمة لتحديث البنية التحتية الأمريكية وزيادة تنافسية وابتكار السلع والخدمات والتكنولوجيا الأمريكية.

وهذه الخطة التي تزيد قيمتها عن ترليون دولار أظهرت نتائج تصويت المشرعين الأمريكيين أنها نسبياً محط توافق حزبي، حيث صوت 19 عضو جمهوري في مجلس الشيوخ لصالح إقرارها.

وهذا التوافق يشي أن ثمة هدف سياسي وراءها، وهو يتعلق بحفاظ واشنطن على مساحة "آمنة" من فجوة القدرات والمكانة التي لا تزال تتفوق بها على الصين. وحتى يتحقق هذا الهدف لا بد من رعاية واشنطن لترتيبات دولية مع حلفائها وشركائها تنافس بها الصين في ميدانها المفضل: الاقتصاد والتنمية.

وفي سبيل هذه الغاية، دعمت الدبلوماسية الأمريكية إطلاق برنامج عابر للقارات في قمة السبع المنعقدة في يونيو 2022 تحت اسم "الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية"، ويهدف البرنامج إلى حشد قدرات الدول لجمع 600 مليار دولار سيخصص جزء منها لتمويل مشاريع تنموية موازية لمبادرة الحزام والطريق الصينية المعروفة بـ"طريق الحرير الجديد".

أمام هذا الجدال حول واقع ومستقبل النظام الدولي وهرميته، ينبغي التساؤل عن رغبة الصين في تحمل مسؤوليات إدارة النظام الدولي وفي "استنزاف" مقدراتها في ملفات دولية على غرار ما عكفت عليه واشنطن في العقود الماضية.

وتطرق تقرير "بايدن في الشرق الأوسط: بحث عن معادلة إقليمية جديدة" الذي نشره ستراتيجيكس تزامناً مع زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط؛ مفهوم اللاقطبية الذي يشير إلى غياب رغبة وقدرة الدول العظمى على تولي زمام الأمور في الإدارة الدولية.

واستعداداً لسيادة اللاقطبية، دعا التقرير الدولَ الإقليمية الرئيسية في كل إقليم، بما في ذلك الشرق الأوسط إلى التأقلم مع التغير المحتمل في النظام الدولي الذي تتجه قواه العظمى لتقليص أعبائها الخارجية وتركيز جهودها نحو الداخل ولمواجهة التحديات العابرة للدول، كالتغير المناخي والأمن السيبراني والأمن الغذائي.

وتوفّر الدراسات الإقليمية مدخلاً نظرياً لمسارات التعاون والتكامل الإقليمي، لا سيما في معالجة المخاطر الناشئة "Emerging Threats " كالأمن الغذائي والمائي، وأمن الطاقة، وسلاسل التوريد، ومكافحة الإرهاب والإجرام المنظم وتهريب المخدرات، فمثل هكذا مخاطر مرتبطة بالتقارب الجغرافي، مما يحفّز حلها عبر الإقليمية.

ختاماً، لا تتبنى هذه الورقة أطروحة التهديد الصيني التي تروّج لها بعض الأوساط الدولية، وإنما تهدف لرصد نقاط التحول المحتملة في سلوك السياسة الخارجية الصينية وتفاعلها الدولي، كجزء من رؤية وأهداف ستراتيجيكس في العمل كمنصة تقدم رؤية شرق أوسطية للقضايا الدولية.

ابقى على تواصل

تحليلات متعمقة يتم تسليمها أسبوعيا.

تحاليل ذات صلة: