صادقت اللجنة الدائمة في مجلس الشعب الصيني مطلع يوليو 2015 على قانون الأمن القومي الذي يحدد الإطار العام للدولة الصينية وأهدافها وواجباتها تجاه المواطنين والقانون الدولي، وأنماط سلوك الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. كما حدّد القانون في الفصل الرابع، وبالتحديد في (القسم الثاني) المبادئ العامة للمعلومات الاستخبارية، وفي (القسم الثالث) منع المخاطر وتقييمها والتحذير منها، وفي (القسم الخامس) إدارة الأزمات.

ويُعلي القانون الذي لا يزال نافذاً حسب ما يظهر على قاعدة البيانات الالكترونية (Law of China) من دور الحزب في القيادة السياسية وتكوين الثقافة المجتمعية، مما يؤكد على سيادة النمط الثقافي الموحد غير المتعدد داخل البلاد، وإن كانت المادة 26 من الفصل الأول تؤكد الالتزام بتحسين نظام الحكم الذاتي العرقي وتعزيز التواصل والانسجام بين مختلف الإثنيات في البلاد.

وعلى امتداد مواده يؤكد "الأمن القومي" النهجَ الدفاعي الذي تستند عليه السياسة الخارجية من حيث احترام السيادة وعدم التدخل في شؤونها وشؤون غيرها من الدول، وكان واضحاً أن القانون موجه بالدرجة الأولى لتجريم النزعات الانفصالية والأعمال "التخريبية والإرهابية" والتواطؤ مع قوى أجنبية، في إشارة حادة إلى بعض المقاطعات كـ تايوان وهونغ كونغ وماكاو.

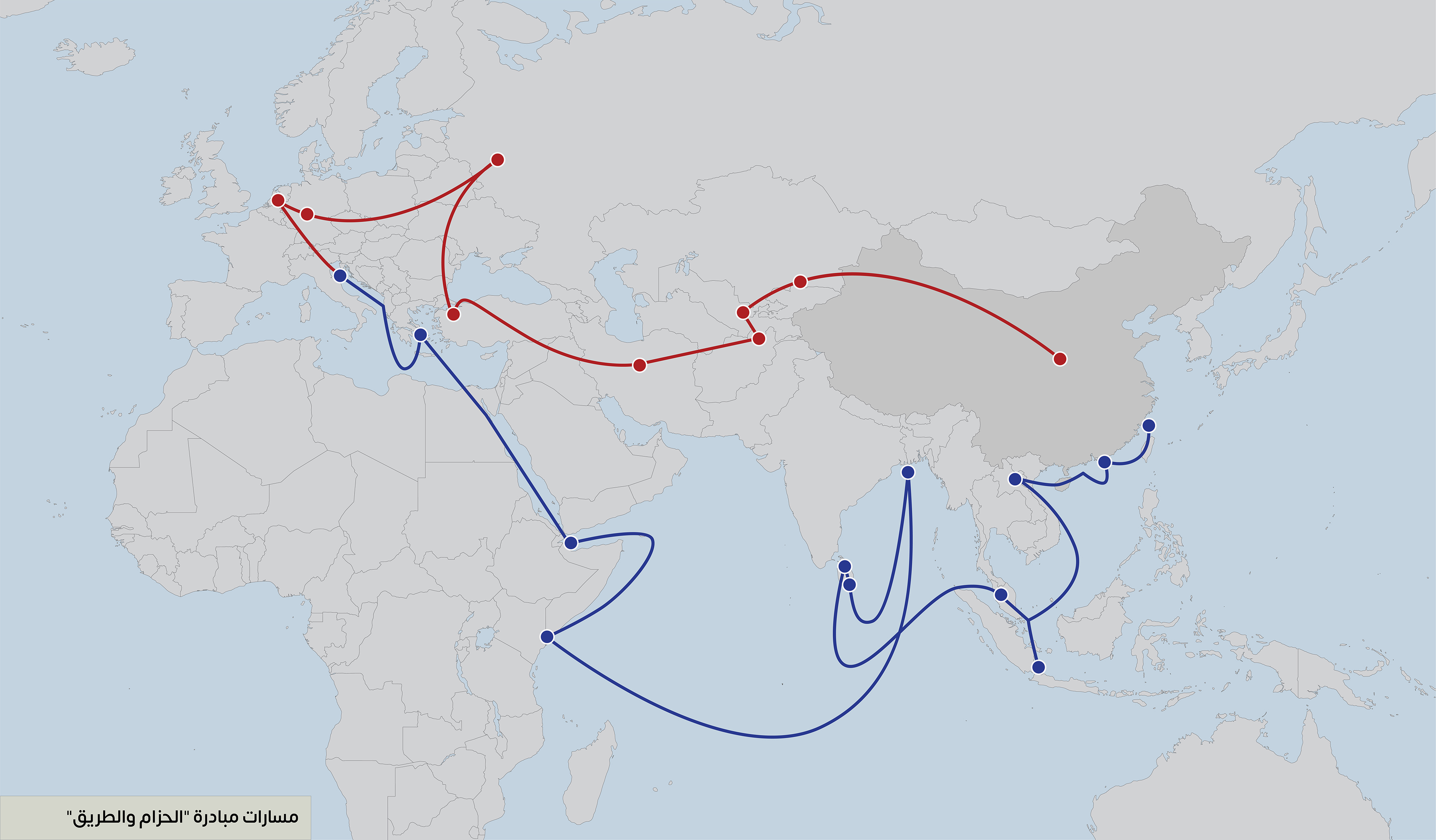

وبنظرة فاحصة على موقع الشرق الأوسط في حسابات الأمن القومي الصيني، يمكن استنتاج أن القانون لم يميز الإقليم ولم يحدد دوره في تحقيق أهداف وأبعاد الأمن القومي الصيني، ولا يعني ذلك أن تحرك الصين في المنطقة لا يستند على رؤية مركزية، فقد تعدد الإعلان عن اتفاقيات واستراتيجيات ترسم الإطار العام لديناميكات بكين في المنطقة، كوثيقة "سياسة الصين تجاه الدول العربية" الصادرة في يناير 2016 التي بلورت معادلة التعاون (1+2+3)، ويدلل الرقم (1) على الطاقة بوصفها مصلحة أساسية حيوية، والرقم (2) البنية التحتية وكذلك التجارة والاستثمار، في حين يشير الرقم (3) إلى الطاقة النووية والأقمار الصناعية ومصادر الطاقة المتجددة. كما أن لجيوبولتك الشرق الأوسط موقع محوري في مبادرة "الحزام والطريق" كرابط بين الشرق الأقصى وأوروبا وإفريقيا.

ومن الصعب مقارنة "الأمن القومي" الصيني كقانون ومفهوم مع نظيره الأمريكي المعقّد المتعدد الأبعاد وذو الأهداف الجيوستراتيجية، فالأول محلي أو إقليمي على أبعد تقدير على عكس واشنطن التي تحدّث باستمرار أمنها القومي "الدولي" الذي يحدد مصادر التهديد وفي مقدمتها الصين وروسيا، وأولويات الدولة الأمريكية وتوجهات سياستها الخارجية.

السيطرة الإقليمية كمدخل للهيمنة العالمية

يقدم نموذج النظرية الواقعية الجديدة تأطيراً للدولة المهيمنة، يرتكز على المبادئ الواقعية الكلاسيكية (تعزيز القوة لضمان الوجود وللحفاظ على المصالح ولردع الخصوم) بالإضافة إلى مراعاة البعد الجيوستراتيجي الذي يبحث في التفوق الدولي انطلاقاً من البُعد الإقليمي، أي أن الإقليم الذي يمنح الدولة التي تسيطر عليه ميزة التحكم بمسار السياسة الدولية.

ولكن قبل الحديث عن التوسع خارج الإقليم، يؤكد الواقعيون الجدد على أن من البديهي والمحتّم أن تفرض الدولة الطامحة بالتوسع، نفوذها على إقليمها المباشر؛ بحيث تكون أولاً متفوقة على محيطها، وثانياً ألا يواجه هذا التفوق منافسة من خارج الإقليم.

بهذا الاتجاه يُفهم لماذا تمتلك واشنطن رفاهية التحرك على امتداد الرقعة الدولية، فهي محقِّقة لأساسيات الهيمنة في الأمريكيتين ولا وجود لمنافسة جادة تعرقل أمنها الإقليمي. أما الصين فلم تحسم بعد التوترات على السيادة في بحر الصين الجنوبي، بمعنى آخر تعتبر التقييمات حول الموقع الدولي للصين المهدِّد للمكانة الأمريكية مبالغاً بها بحسب نموذج الواقعية الجديدة. وجاء قانون الأمن القومي الصيني متصالحاً ومتسقاً مع هذا الواقع الجيوسياسي الإقليمي، فهو ليس بالجيوستراتيجي الدولي، ولذلك تضمنت بنوده الاهتمام بالنطاق البحري وتأمينه.

وعليه يمكن استنتاج أن الشرق الأوسط لا يحتل أولوية في حسابات الأمن القومي الصيني، بسبب البعد الجغرافي وعدم حسم بكين لسيطرتها على إقليمها. ولا يعني ذلك التقليل من موقع ومكانة المنطقة في المنظور الصيني، فكما جاء سابقاً أصدرت بكين معادلة "1+2+3" وانضمت دول في المنطقة لمبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن توقيع بكين اتفاقيات ثنائية تتنوع بين الاستراتيجية والشراكة والتعاون.

كما أن الصين تراقب بعض التهديدات الصادرة من المنطقة على أمنها القومي، كعودة المقاتلين الإيغور، واضطرابات سلاسل التوريد، والأزمات المهدَّدة لتدفق النفط كون الصين المستورد الأول لهذه السلعة الحيوية.

إعادة التموضع الأمريكي: فرصة وتحدي

بعد عقدٍ من الحرب على الإرهاب، أعادت واشنطن تقييم توجهاتها العليا لتصبح معنية أكثر بالتنافس الدولي مع الصين وروسيا، وانعكس ذلك على الشرق الأوسط بتخفيض التواجد العسكري الأمريكي لمراكمة الأصول الأمنية الأمريكية في الشرق الأقصى.

ومثّلت إدارة أوباما بفترتيها حالة التحول هذه، حيث نشرت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، هيلاري كلينتون، مقالاً في مجلة "Foreign Policy" في أكتوبر 2011 بعنوان "قرن أمريكا الهادي" في إشارة إلى وصف القرن الأمريكي الذي أُطلق للدلالة على موقع واشنطن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وبذلك تعكس استراتيجية التمحور نحو آسيا وتحديداً نحو الشرق الأقصى العزيمةَ الأمريكية لاستدامة مكانتها والتكيف مع الحقائق والوقائع التي تدور رحاها في المحيط الهادئ.

وفي الوقت الذي يُمثل فيه فك الارتباط النسبي بين واشنطن والشرق الأوسط فرصة لزيادة الحضور الصيني في المنطقة، فهو يمثل أيضاً تحدي في كونه يأتي لتركيز الجهود الأمريكية لاحتواء الصين في إقليمها وبما يحاصر تمددها، وهو ما يحول دون سيطرتها الإقليمية التي تعتبر بحسب الواقعيين الجدد أحد أسس الانطلاق نحو الهيمنة العالمية.

وتعرّض النظام الدولي لصدمة بعد بدء ما أعلنه الكرملين بأنه "عملية خاصة" في أوكرانيا، أثارت جدلاً حول الانتهاء الفعلي للقطبية الأحادية مدفوعاً بتصريحات قيادات صينية وروسية بأن النظام الدولي دخل في التعددية القطبية، وتطرق تقرير نشره ستراتيجيكس في يوليو 2022 بعنوان "التوازن الضروري: صعود الصين والسيطرة الأمريكية" بشيء من التفصيل إلى هذه الطروحات.

واقع ومستقبل الحضور الصيني في الشرق الأوسط

رغم كل ما يُقال عن تصاعد الحضور الصيني في المنطقة إلا أن الدلائل تؤكد أن المشاريع الصينية المتصلة بأهداف حيوية تتعرض لعرقلة أمريكية، كما أن هذا الحضور لم ينتزع شيء من النفوذ الأمريكي في المنطقة، مما يعني أن لبكين حضوراً وليس نفوذاً حتى الآن.

وبخصوص استشراف مستقبل هذا الحضور، فإنه يتراوح بين السيناريوهات التالية:

أولاً: تمدد الصين جزئياً

من المحتمل تفاهم بكين وواشنطن حول الحدود المسموحة في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، ضمن تفاهمات جيوسياسية أوسع، تقدم خلالها كلا الدولتين ضمانات وتعهدات بالاحترام المتبادل للمتطلبات الأمنية في الملفات الحرجة، كإيران وكوريا الشمالية وتايوان.

وتحقيق هذا التفاهم مرهون ببناء الثقة وجسْر التباينات في الرؤى ورفع درجة اليقين في النوايا الكامنة، فمن الواضح أن سيادة التوجس المتبادل يقوّض امكانية التفاهم المشترك.

ومما يدفع بهذا السيناريو هو رغبة واشنطن كدولة عظمى في التخفيف من أعباء القيادة العالمية.

أما الصين فمن مصلحتها في هذه المرحلة أن تؤكد للغرب سلمية صعودها وأنها لا تطمح لتحدي وكسر القواعد المسيّرة للنظام الدولي، وقد يبعث التفاهم الاستراتيجي برسائل طمأنة تقلص المزاحمة الاقتصادية التي تتعرض لها وتهدّئ المخاوف الأمنية التي تحرّك التكتلات الدفاعية المشكّلة بإدارة أمريكية كـ"كواد" و"أوكوس". كما أن بكين لا تمتلك القدرات -وربما الرغبات- للاصطدام مع واشنطن في منطقة نفوذها.

ثانياً: التحول نحو النفوذ

قد تستغل بكين لحظة انشغال أمريكي بملفات محلية وغير أوسطية لتحويل حضورها إلى تواجد مستدام تكسر فيه المحظورات الحالية التي تحول دون تعميق انخراطها في مجالات مدنية، كالبنية التحتية المرتبطة بطريق الحرير، والتكنولوجيا الفائقة، والاتصالات.

وفي هذا السيناريو سيصبح لبكين حضور عسكري واضح، حيث ستحصّن مصالحها بالقوة الصلبة.

وثمة دلائل تشير إلى وجود توجه صيني غير معلن في الوقت الراهن لبلورة علاقات دفاعية مع دول في المنطقة، فمثلاً اتفاقية الـ25 عام الموقعة مع إيران تتضمن بعد عسكري صريح في التعاون المشترك في الصناعات والتكنولوجيا ذات الصلة، وتفتح الاتفاقية الاحتمالات أمام تشييد نقاط عسكرية صينية قرب مضيق هرمز.

وفي سوريا نشرت مجلة "Breaking Defense" تقريراً أواخر يوليو 2022 نقلت فيه عن مصادر إسرائيلية قلقهم من زيارات خبراء صينيين لمواقع عسكرية سورية، بالتزامن مع توريد الصين معدات اتصال متقدمة لسوريا يمكن أن تكون مزدوجة الاستخدام، أي تستخدم لغايات مدنية وعسكرية، كما تخوفت المصادر من بيع بكين أنظمة دفاعية للحكومةَ السورية .

وادّعت مؤسسات صحفية في السنوات القليلة الماضية أن واشنطن أحبطت مشاريع عسكرية غير معلنة تديرها أو تشيّدها الصين في دول حليفة للولايات المتحدة.

وهذا الإحباط يضعف احتمالية تحوّل الحضور الصيني إلى نفوذ مسنود بإرادة صلبة، ولكن في المقابل قد يولّد تزايد المصالح الاقتصادية للصين في المنطقة الرغبةَ الصينية لتأمين هذه المصالح.

ثالثاًَ: الانغماس الصيني

تستفيد الصين مرحلياً من المظلة الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط عبر تأسيس شراكات اقتصادية دون الانخراط في إدارة الأزمات ومسؤوليات القيادة.

وفي حال وقوع انسحاب أمريكي استراتيجي من المنطقة، فإن الصين -وروسيا أيضاً- قد تتولى ضبط التوازنات ومسؤولية الحفاظ على مصالحها، ونظراً لتجربة الصين المحدودة في إدارة الأزمات الدولية؛ فإنها ستعاني سياسياً وأمنياً بما يقوض حضورها الاقتصادي ويشتّت أولوياتها.

مما يعزز هذا السيناريو هو تراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة منذ إدارة أوباما، وحتى ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قمة جدة للأمن والتنمية في يوليو 2022 عن "عودة واشنطن" للمنطقة، فإنه لا يدلل على عودة الثقل الاستراتيجي للمنطقة في الحسابات الأمريكية، فأزمة الطاقة الحالية مرتبطة بالظرف الجيوسياسي في أوراسيا، وأمن إسرائيل محسوم بشراكاتها الإقليمية المتعددة، أما هدف دعم الديمقراطية فثبت أنه عصي على التحقق وفق الطريقة الأمريكية لاعتبارات مجتمعية ثقافية وسياسية. وهذه المحدّدات الثلاث حكمت السياسة الخارجية الأمريكية الصادرة تجاه الشرق الأوسط.

رابعاً: إقصاء الصين

يمكن إضافة محدد رابع مستجد يتمثل في التنافس مع القوى الكبرى، فحتى لو خفتت أهمية المحددات الثلاث سابقة الذكر فإن واشنطن ببساطة لن تتخلى عن الإقليم الذي أنفقت فيه الكثير من الجهد البشري والاقتصادي والدبلوماسي.

وأكد بايدن بوضوح على هذه الحقيقة في قمة جدة، بقوله إن الولايات المتحدة لن تترك فراغ تملؤه الصين وروسيا.

ما يعزز هذا السيناريو هو نجاح واشنطن في إنفاذ إرادتها لتحييد مشاريع صينية في المنطقة ذات صبغة حساسة، وإلى الآن لم يُختبر الحضور الصيني من حيث قدرته على تحدي المحظورات الأمريكية والتغلب على واشنطن في بعض حالات التنافس.

ومن الممكن إدراج السعي الأمريكي لتأسيس اندماج إقليمي تنموي يضم حلفائها على أنه استراتيجية تضمن بها واشنطن ملئ حلفائها ذاتياً لأي فراغ قد ينشأ بتخفيض انتشارها الشرق أوسطي.

كما أن بكين ستسخر قدراتها نحو تحصين أمنها الإقليمي قبل أن تفكر في الهيمنة العالمية كما جاء في بند "السيطرة الإقليمية كمقدمة للهيمنة العالمية"، مما يعني أنها ستكرس طاقاتها نحو "الفكاك من وطأة الحصار المفروض عليها عبر القوس الأمني الأمريكي المحكم في مياه المحيط الهادئ".

وبالطبع تضيف زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان بداية أغسطس 2022 المزيد من الضغوط على بكين وبما يدفعها للتخندق أكثر في نطاقها الإقليمي.

إدارة التضاد الأمريكي الصيني في الشرق الأوسط

تُظهر معظم السيناريوهات الاستشرافية السابقة نوعاً من صراع الإرادات الأمريكية الصينية في المنطقة، الأمر الذي يتطلب استشراف آليات الصدام الأمريكي الصيني المحتملة للتحوّط المسبق من تداعياتها على الأمن الإقليمي.

وأبرز هذه الآليات:

أولاً: صدام الوكلاء المسلحين

للآن لا يوجد مجموعة مسلحة مدعومة صينياً من حيث التدريب والتسليح أو من حيث توفير غطاء سياسي لهذه المجموعة، ولكن إن تحقق سيناريو تعزز فيه بكين حضورها وتنقله إلى مستوى "النفوذ" فإنها ستدافع عن مصالحها بالقوة العسكرية حيث ما يلزم ذلك، وحيث ما يمكنها ذلك.

وهنا قد تضطر الصين إلى نزع طابع السلمية وعدم التدخل عن سياستها الخارجية، حيث لم تخلُ تاريخياً سياسات القوى العظمى "Great Power Politics" من استخدام القوة العسكرية لتحقيق الأهداف.

ووفرت الحروب الهجينة وحروب الجيلين الرابع والخامس مدخلاً لاستخدام القوة بالحد الأدنى من الانخراط المباشر.

وإذا ما تحقق هذا السيناريو فإن الأعباء الأمنية ستتضاعف على دول المنطقة التي تصنف بعض من دولها على مؤشر هشاشة الدولة بأنها هشة أو شبه هشة والتي تعتبر جاذبة للتدخلات الخارجية، وما يترتب على ذلك من تداعيات على البيئة الإقليمية.

ثانياً: تنسيق الصين مع روسيا

تمتلك روسيا تواجد عسكري مستدام في قاعدة حميميم على الساحل السوري، كما أن مجموعة "فاغنر" التي تردد أن لها صلات مع شخصيات روسية متهمة بالمشاركة في القتال في بعض الجبهات في الشرق الأوسط.

واستكمالاً للسيناريو الأول، قد تتوافق الصين مع روسيا حول بلورة رؤية مشتركة تجاه القضايا الشرق أوسطية، تؤدي الصين فيها دوراً اقتصادياً على أن تتولى روسيا الأدوار الأمنية.

ثالثاً: تصدير النماذج

تقدّم بكين نفسها إقليمياً ودولياً على أنها نموذج بديل عن السياسات الأمريكية يرتكز على التنمية والمنفعة للجميع ومراعاة خصوصية الدول فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وهو ما يتناسب مع طبيعة دول المنطقة.

وأشار العالم الأمريكي، صاموييل هانتجنون، في كتابه صراع الحضارات إلى أن قيام تحالف غير مقدّس "Unholy Alliance" بين الحضارة الإسلامية والكونفوشية هو التهديد الأساسي للغرب.

إلا أن تصدير الصين لنموذجها الإداري والثقافي والاقتصادي أمامه عقبات بنيوية تتعدى النفوذ الأمريكي، فالصين دولة لا تدين بدين سماوي، ويسيطر عليها حزب يفرض مبادئه على المجتمع ما يجعله ذو نمط أحادي لا تعددي.

وفيما يتعلق باحترام السيادة والاستقلالية، فإن إفراط الصين في منح القروض لبعض الدول التي لا تملك القدرة على السداد قد يترتب عليه نتائج تُخالف الدعوة الصينية للتنمية، على غرار ما حدث مؤخراً في سيريلانكا.

كل ذلك يحد من قدرة النموذج الصيني على الاستقطاب الإقليمي، ليظل المعزّز الأول لهذا الاستقطاب هو شرعية الرفض التي تمتلكها كبديل "استراتيجي" للدول غير المتحالفة مع واشنطن أو مع تلك التي تريد التلويح بالتوجه شرقاً لتحسين موقعها وموقفها مع واشنطن.

فإلى الآن لم يؤدي النموذج الصيني دوراً مفصلياً في أي من الدول الشرق أوسطية من ناحية اقتصادية تنموية أو سياسية أو ثقافية.

رابعاً: التنافس الاقتصادي الصفري

يشير مصطلح التنافس الصفري إلى حالة حادة من التنافس يطمح فيها طرف إلى انتزاع كامل المكاسب على حساب الطرف الآخر، وهذه الحالة التي لا تقبل القسمة على اثنين تكتسب طابعاً سياسياً ذو صلة بمصالح الدول المتنافِسة واعتباراتها الحيوية.

فبعض القطاعات الاقتصادية لا يمكن عزلها عن الطابع السياسي، كالاستثمار في الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية المادية، خصوصاً عندما تكون هذه الاستثمارات حلقة إقليمية من سلسلة دولية كمبادرة الحزام والطريق.

وقد يحمل التنافس الصفري بين واشنطن وبكين في طياته فرصة لدول المنطقة إن نجحت في ضبط توجهاتها ومراعاة مصالحها الوطنية، بحيث تستفيد من الطرفين المتنافسين، ولكن أحياناً ثمة "ثمن سياسي" لهذه الاستفادة كنوع من العقاب الضمني على التوجه نحو هذه الدولة أو تلك.

الأمن الإقليمي أولاً

لطالما كان الشرق الأوسط ساحة لتنافس جيوسياسي متجدد الأدوات، ما يفرض التفكير ملياً في الآليات التي تمكن دول الإقليم من تحصين نفسها من ارتدادات هذا التنافس، وهذا التحصين يتطلب صياغة مواقف سياسية مشتركة للتعامل هذا الوضع، فمواقف الدول الأحادية لن تجدِ نفعاً ما لم تكن متسقة ومنسقة قدر الإمكان مع شركائها في الإقليم.

كما أن معضلة الاختيار بين القوة المهيمنة "أمريكا" والصاعدة "الصين" تتطلب تعزيز الاستقلالية والاعتماد على الذات للابتعاد عن "سياسات القوى العظمى" واشتراطاتها. فكثيراً ما كان الحديث عن أفضليات هذا الطرف أو ذاك للشرق الأوسط، وفي الواقع تتحرك مختلف الأطراف بمنطق متشابه يقوم على تحقيق مصالحها وصون أمنها القومي بالحد الأدنى من الكلف.

ابقى على تواصل

القضايا متعمقة يتم تسليمها أسبوعيا.

القضايا ذات صلة: