عقد مؤتمر ميونخ للأمن دورته الثامنة والخمسون فعليًا وليس افتراضيًا، بعد نحو عامين من الانقطاع بشكله المعتاد في الفترة الواقعة من 18 إلى 20 فبراير، في ظل ظروف استثنائية، وتوترات أمنية وسياسية في أوروبا والعالم، إلى جانب جائحة كوفيد-19، التي ألقت بظلالها على العدد القليل للحضور، والتمثيل المحدود للوفود الدولية.

ويُعد مؤتمر ميونخ، واحد من أهم المؤتمرات الأمنية حول العالم، وله تاريخ حاضر في النقاشات العالمية بحضور قادة الدول ومسؤوليها إلى جانب الخبراء والمختصين، وفي نسخة المؤتمر لهذا العام شارك حوالي 30 رئيس دولة وحكومة، و100 مسؤول من حول العالم، وتواجد أكبر المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلا أن المشاركة الرسمية الروسية غابت عن فعاليات المؤتمر هذا العام.

هذا العام كمثله من الأعوام الثلاثة الأخيرة هيمنت جملة من التحديات والتهديدات العالمية على أجواء المؤتمر، والتي اختصرها رئيس المؤتمر الدبلوماسي فولفجانج إيشينجر بالقول: " عالمنا في خطر. حالة اليقين التقليدية تنهار، والتهديدات ونقاط الضعف تتزايد، والنظام القائم على القواعد يتعرض للهجوم بشكل متزايد. والحاجة إلى الحوار لم تكن أكبر من أي وقت مضى". خاصة في ظل الحدث الأكبر المتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، والتعامل المناسب مع الصين.

لكن وفي ظل أجواء التوتر السائدة، سيطرت القضايا الأوروبية والحديث عن "حرب وشيكة" في أوكرانيا على أحاديث المؤتمر، وسعى القادة الغربيين لاعتبارها لحظة "حاسمة" في تاريخ النظام العالمي، من المهم فيها إيجاد مقاربات للحلول السلمية بدل النزاعات والحروب المسلحة، وبينما صدقت توقعات المؤتمر في نشوب حرب روسية أوكرانيا بدأت بعد انتهاء جلسات المؤتمر بأربع أيام في 24 فبراير، فهل أعد الغرب عُدته لمواجهة روسيا؟

"العجز الجماعي"

يُعد مؤتمر ميونخ واحد من أهم حواضر "الأسرة" الغربية الذي تجتمع فيه النخبة السياسية الأمنية، فمنذ تأسيسه تعددت الأزمات والتحديات التي جذبت النقاش العام للمؤتمر، وشكلت الموقف الغربي والعالمي –ضمناً- منها، وفي معظمها كانت القضايا البعيدة عن أوروبا تُشكل محور المؤتمرات السابقة، مثل تلك الموجودة في الساحل الأفريقي وأفغانستان والعراق وحتى الصين وروسيا، لكن في هذه الدورة تُمثل أوروبا والأمن عبر الأطلسي موضوعها الرئيسي.

وفيما قد يوصف بأسوأ حرب قد تشهدها القارة الأوروبية منذ العام 1945، تتخوف أوروبا وكثير من دول العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات الملف الإيراني الذي يعد مصدر خلاف سابق بين الولايات المتحدة وأوروبا، ومستقبل النظام الأمني الأوروبي - الأطلسي؛ وطبيعة الدور الأمريكي فيه، والعلاقات مع بريطانيا بعد البريكست. وبالتأكيد تمهد هذه المقدمة لفهم التصدع الحاصل في وحدة "الأسرة" الغربية، ومعالم التغير الحاصل في مزاج دوله حول اتخاذها لزمام المبادرة كالسابق.

وفي هذا السياق، يكشف التقرير الصادر عن المؤتمر (الذي تم نشره قُبيل الحدث)، جوانب مهمة من الواقع الغربي، وثمة مفردة استخدمها التقرير تُلخص ذلك الواقع، وهي "العجز الجماعي" في مواجهة التحديات العالمية، فيرى أن الدول الليبرالية الديمقراطية "مُهددة" بشكل خاص. فهي تمتلك الإمكانيات والاستراتيجيات والأدوات، ولكنها عاجزة عن مواجهة التحديات العالمية بشكل واضح، وفي الواقع منذ فعاليات المؤتمر عام 2018 كان واضحاً أن العلاقات عبر الأطلسي متوترة، وأن القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة تتراجع تزامناً مع انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينذاك، وقبل الانقطاع الذي سببته الجائحة، جسد المؤتمر في دورته عام 2020، حالة "الاغتراب West lessness" الغربية، وشكلت موضوعه الرئيسي. ما يعني أن الحواضر الليبرالية والأطلسية (مثل مؤتمر ميونخ ومجموعة السبع) أصبحت علامات متزايدة تُوضح عمق الأزمات في الجسد الأطلسي، وتعكس حالة عدم اليقين إزاء مستقبل الغرب ومصيره.

وفي وقت تلقي فيه الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على العلاقات عبر الأطلسي، تسعى الولايات المتحدة لإعادة إحياء الفاعلية في حلف شمال الأطلسي، والاستفادة من زخم الحرب في إبراز أدوات الحلف ودوره ووظيفته كما في تفعيل "قوة الرد السريع" للمرة الأولى تاريخياً، لكن لا تزال العلاقات الأمريكية الأوروبية في مواجهة العديد من التساؤلات؛ ولعل أهمها هل تحتمل أوروبا العودة إلى الحضانة الأمريكية والانسياق ورائها، بعد مرارة الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان وقبلها من الاتفاق النووي دون تنسيق مع الحلفاء. وهذه الظواهر وغيرها أفضت إلى تصاعد الأصوات في الداخل الأوروبي التي تطالب بالاستقلال عن التبعية للولايات المتحدة، وبينما تجد الولايات المتحدة في اللحظة الحالية مناسبة لتأكيد قيادتها، فعليها أن تواجه حقبة ممتدة في المستقبل المنظور من الدعوات سابقة الذكر، خاصة بعد أن تسلمت فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري، وهي التي يركز رئيسها إيمانويل ماكرون على وجوب إنشاء "جيش أوروبي" وهي الخطوة التي تعارضها واشنطن، ويُذكر أن كلمة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، تضمنت تركيزاً على الحاجة إلى أن تكون "أوروبا أقوى في مجال الأمن والدفاع".

موسكو الغائب الحاضر في أحداث المؤتمر

يعكس غياب التمثيل الروسي الرسمي عن المؤتمر بوزير خارجيته الذي عادة هو من يمثّل بلاده، تطوراً في سياق الخلاف بين روسيا والغرب، فحتى في ذروة إجراءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، استمرت الوفود الروسية بحضور فعاليات المؤتمر. لكن على ما يبدو هذه المرة أن النظرة في موسكو قد تغيرت تجاه المؤتمر، باعتباره منحازاً بشكل متزايد للغرب، وتحوله من تجمع عالمي، إلى منتدى لتنسيق المواقف الغربية في مواجهة كل من روسيا والصين، الأمر الذي دفع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للقول إن المؤتمر "فقد الشمولية والموضوعية".

كثيرًا ما كانت روسيا، وعلى الدوام جزءا من مضامين مؤتمر ميونخ منذ أن طرح الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه الشهير بالمؤتمر عام 2007، رؤيته لعالم متعدد الأقطاب، بعد أن ناقش دور الأحادية القطبية الذي شهده العالم في اندلاع نزاعات مسلحة حصدت عدداً كبيراً من الضحايا، وانتقد في الوقت ذاته توجهات الولايات المتحدة وحلف الناتو بالتوسع شرقاً نحو روسيا. وأما الآن يمكن القول أن الظروف قد تغيرت كثيراً وبشكل فعلي منذ ذلك التاريخ، فقد شرعت روسيا في تطبيق سياسات بأبعاد إقليمية وعالمية، فنجد أنها تدخلت عسكرياً في سوريا عام 2015، وضمت شبه جزيرة القرم على مرأى من العالم الغربي عام 2016، وتسعى اليوم لفرض سياسة الأمر الواقع بعد اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوغانسك" عن أوكرانيا، والهجوم الموسع ضد أوكرانيا، وهي خطوة تُمهد لخروجها القطعي وانفصالها عن قواعد النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة وأن الحرب تدمج القضايا التكتيكية الإقليمية لموسكو، بالمسائل الأساسية للنظام العالمي.

ويبدو أنّه من غير الوارد أن يكون أمام الرئيس بوتين تفكيرًا بالعودة عن مساره الحالي، في التصعيد ضد الغرب. لا سيما، في ظل الدعم المتواصل من بكين، والذي يجد نفسه مسلحاً به، وخاصة بعد لقاء القائدين "بوتين-شي" وفي مرحلة غير مسبوقة من التوافق وصلت اليها العلاقات الروسية الصينية، وإصدار بيان مطول عن شراكة بلا حدود في الرابع من فبراير الجاري. وفيما يُمكن لروسيا الآن ممارسة سياستها في العمق الاستراتيجي الأوروبي، فهي تُوجه أنظارها إلى اختبار قدرة الغرب على التماسك والردع، أو انتاج مزيد من التصدعات في النظام الأمني عبر الأطلسي.

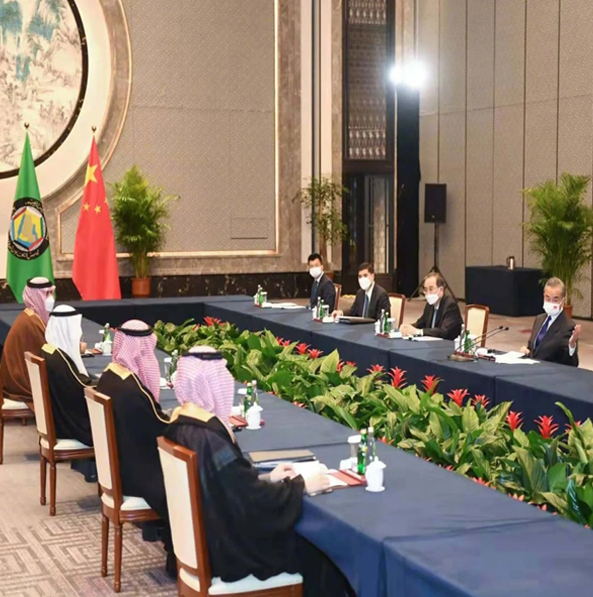

وبالنسبة للصين التي وصف وزير خارجيتها، وانغ يي، المخاوف الأمنية الروسية بأنها "مشروعة"، وأنتقد في كلمته بمؤتمر ميونخ "قوة معينة" بأنها تثير "العداء"، فهي تصوغ سياسة عقلانية ترتكز على تشتيت الزخم العسكري الاستراتيجي للولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي مع عودة شرق القارة الأوروبية إلى الأهمية الاستراتيجية ذاتها التي احتلتها في تسعينيات القرن الماضي، ومن جهة أخرى يُمكنها قياس ردة الفعل الغربية وتهيئته أمام خطواتها المستقبلية تجاه تايوان، بالرغم من إدراك الاختلاف بين الحالتين.

التهديدات بدلاً من الاستراتيجيات

إن جُل ما ناقشه مؤتمر ميونخ هو تقديم "محاكاة" لعمل عسكري روسي ضخم في أوكرانيا، وأن روسيا قد حشدت قرابة الـ 150 ألف جندي في نقاط متعددة على طول حدودها مع أوكرانيا، فقد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية، أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون أكبر حرب في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه "واثق" من أن بوتين اتخذ قراره بشأن غزو أوكرانيا.

%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9.jpg)

وبينما نجح الغرب في توقع الحرب، فقد أظهر فشلاً كبيراً في تجنبها، ذلك أن موقفه كان أشبه ما يكون بـ "الضوضاء" الذي تقوده الولايات المتحدة، والمدعوم بالحضور اللافت والبارز لها في مؤتمر ميونخ، في محاولة على ما يبدو مشهدًا لطمأنة الحلفاء، وهذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في النسخة السابقة من المؤتمر بأن التحالفات عبر الأطلسي عادت كأولوية للولايات المتحدة. ومن الواضح أن الإدارة الأمريكية تسعى لتوظيف الأزمة الأوكرانية، لتأكيد قيادتها الاستراتيجية الجديدة للأطلسي بعد حالة عدم اليقين وفقدان الثقة التي سادت في أعقاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحتى إذا ما كان الهدف الأمريكي الأوروبي من التلويح بالعقوبات، ضمن سياق متواصل من حملة إعلامية غير مسبوقة شهدها مؤتمر ميونخ ضد بوتين؛ هو توجيه رسالة ردع موحدة عبر الأطلسي تمنع الرئيس الروسي من اتخاذ قرار الحرب، فقد فشلت في ذلك أيضاً، حيث تدخل الحرب يومها الخامس، ويستمر الغرب في رهانه أن العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ ضد موسكو ستؤدي إلى إرهاق تقدمها العسكري وإفقاده زخمه على المدى القريب، وزياد الكلف السياسية على النظام الروسي في المدى البعيد.

لكن، لم يُدرك الغرب أنهم استنفذوا مخزونهم من العقوبات القصوى مُبكراً، بعد استخدامهم رهانهم الأكبر وورقتهم الرابحة في استبعاد البنوك الروسية والبنك المركزي الروسي من نظام "سويفت" وهو الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم. ولذلك حتى مع اتباع الغرب مساراً موحداً في فرض العقوبات، ينبغي عليه إعادة تشخيص أدواته، ومعرفة مدى تأثيرها المطلوب على روسيا. فقد منعت جمعية "سويفت" في العام 2019 المصارف الإيرانية من استخدام نظامها للمراسلة، ولم يكن لذلك أثر يُذكر أو ملموس على درجة استقرار نظامها السياسي، وعند مقارنتها في الحالة الروسية، فمن غير المحتمل أن تقوض العقوبات قدرة النظام الروسي أو أن تكون فعالة في تغيير سياستها الخارجية، خاصة أن موسكو تنظر إلى الصين لتعويض الفاقد الاقتصادي والالتفاف على العقوبات في هذا المجال، ومن جهة أخرى تمتلك روسيا نظاماً بديلاً للدفع يُسمى " نظام نقل الرسائل المالية" (SPFS) أنشأته عام 2014، وآخر في الصين يُسمى "نظام المدفوعات عبر الحدود بين البنوك" (CIPS).

وعليه تبدو الدول الغربية مُحاصرة أمام التحركات الروسية الأخيرة؛ ضمن خيارات محدودة بالمفاوضات مع موسكو والاعتراف ضمناً بالمخاوف الأمنية الروسية ومصالحها، إلى جانب مصالح بكين على المستويين الإقليمي والدولي، أو تطبيق استراتيجية أطلسية متكاملة تُلزم موسكو العودة للامتثال إلى قواعد النظام العالمي؛ ولكن! منذ أن ناقش مؤتمر ميونخ عام 2016 ضرورة معالجة الخطوات الروسية قبل أن تزداد المخاطر الأمنية والسياسية في القارة الأوروبية، لا يزال الغرب يفتقر إلى استراتيجية شاملة لردع روسيا أو التوافق معها، فقد أدى تباين المواقف داخل المجتمع الغربي نفسه حول كيفية مواجهة روسيا إلى تزايد احتمالات نشوب الأزمات داخل أوروبا كما عليه اليوم مع الأزمة الأوكرانية، وإلى أبعد من ذلك قد تُخلّف آثاراً على قواعد وأركان النظام العالمي وفقاً لكلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في المؤتمر حيث قالت أن "أحداث هذه الأيام يمكن أن تعيد تشكيل النظام الدولي بأكمله".

وبينما يسعى الغرب لإظهار حالة متناغمة ومتناسقة من الموقف تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا، فأنهم سيجدون أنفسهم في المستقبل – إذا ما انتصرت روسيا في الحرب- أمام سؤال الموقف من روسيا وطبيعة تقييمها. بينما تتمسك الولايات المتحدة في نظرتها إلى موسكو كقوة إقليمية، وتنظر إلى خطواتها كجرأة زائدة، ستجد أوروبا نفسها في ظل نظام أمني وحدود جيوسياسية جديدة في القارة، وستدرك حينها أهمية الاعتراف بروسيا كفاعل في الشأن الأمني للقارة الأوروبية، وهذا الواقع الجيوسياسي لا يعالج عبر عسكرة شرقي القارة كما تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا، عبر تعزيز قوات شمال حلف الأطلسي في أوروبا الشرقية، وتبدو السياسات الأمريكية مدفوعة بالغالب من اعتبارات عالمية، أكثر منها في توازنات ومصالح القوى الإقليمية في القارة الأوروبية. بينما ينظر الأوروبيين بعين الشك إلى فكرة التصعيد والمواجهة مع روسيا، وستبقى هناك أصوات أوروبية مُتصاعدة تطالب بالأخذ بمضمون خطاب بوتين -سابق الذكر- عام 2007، وإعادة قراءته مثل فرانكو فراتيني، رئيس مجلس الدولة الإيطالي، وكارين كنايسل، وزيرة خارجية النمسا السابقة، التي طالبت صناع القرار العالمي بقراءة خطاب بوتين من جديد، تفادياً لتحول كرة الثلج إلى انهيار جليدي، وسيستنتج الغرب أن محاولات شيطنة دولة بحجم روسيا وعزلها، خطوة غير مدروسة خاصة عندما يشعر بارتدادات هذه السياسة عبر القارة الأوروبية.

أزمات متعددة ومتداخلة

يُصرح إيشينجر بعد أن أمضى 14 سنة في رئاسة مؤتمر ميونخ، بالقول "لا أستطيع أن أتذكر أننا شهدنا مثل هذا التطور الحرج المتعدد الأبعاد"، فالحرب الروسية الأوكرانية على كِبرها ليست الوحيدة التي تشغل الحضور في مؤتمر ميونخ، وهناك حالة من الأزمات المتفاقمة عبر العالم، في أفغانستان، والساحل الأفريقي، والمفاوضات النووية الإيرانية، والأزمة اليمنية، والكيفية المناسبة للتعامل مع الصين، والتغير المناخي، وجائحة كوفيد-19 وغيرها.

يُشخص التقرير كما ذكرنا سابقاً، حالة من العجز الجماعي، ويطالب الغرب بأخذ زمام المبادرة وحل المشاكل العالمية، حيث تنعكس ضعف الاستجابة الغربية في مواجهة التحديات على بنية النظام الدولي ومجمل تفاعلاته، والمفارقة هنا أنه وبينما يعجز العالم الغربي عن إنقاذ العالم من حافة الهاوية، فهو أيضاً يقف حائلاً دون السماح للدول الاخرى بالمساهمة في إيجاد الحلول لتلك التحديات المتفاقمة، والتي باتت آثارها تنعكس سلبًا على الأمن والسلم الدوليين.

وإن حالة العجز كما أشار لها التقرير لا تقتصر على الدول فحسب، بل تطال الأفراد أيضاً، فقد أظهرت نتائج الاستفتاء الذي شمل 12 ألف شخص حول العالم، شعوراً فردياً بالمخاطر والتهديدات وانعدام الأمن حول العالم، مع اختلاف هذه التهديدات عبر الدول، فأكثر ما يُقلق سكان الهند هو احتمال توجيه واستخدام الأسلحة النووية من أعداء الهند، في حين أكثر ما يُقلق الألمان هو التغير المناخي المتفاقم، أما الأمريكيون تُخيفهم الهجمات السيبرانية الأجنبية، القادمة من الصين وروسيا، بينما ينتاب الروس قلقًا من توسع عدم المساواة في الشأن المحلي، ويتهم الشعب الصيني الولايات المتحدة بحياكة المؤامرات ضد بلاده.

وعلى النقيض من نسخ ميونخ السابقة؛ احتلت قضايا الشرق الأوسط حضوراً محدوداً في فعالياته، مقارنة بالنقاش حولها على هامش أعمال المؤتمر، وعلى ما يبدو يعود ذلك للتحولات والتطورات الأخيرة في العديد من القضايا التي كانت تشكل تهديداً لأوروبا على وجه الخصوص مثل الوضع في ليبيا والأزمة السورية والانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التصعيدية ضد طهران. وهي تحديات تجد لها مسارات أكثر وضوحاً اليوم في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فوفقاً لوول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، قد يكون الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن على بعد أيام معدودة، وبينما تتقارب بعض الدول العربية لا سيما في الخليج العربي مع طهران، وتنخرط المملكة العربية السعودية بمحادثات معها، فإن المتابع يلحظ تخوفاً عربياً أقل من أي اتفاق نووي قادم، وعلى العكس؛ أظهر خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في مؤتمر ميونخ فقدان للثقة تجاه الولايات المتحدة، حيث يقول أن "الاتفاق النووي المنوي التوقيع عليه لا يعني إسرائيل مطلقا"، مضيفاً أن "إسرائيل ستتابع مطاردتها لإيران ليس فقط في السلاح النووي، بل لمنعها من تطوير أسلحتها الصاروخية والقيام بعمليات في منطقة الشرق الاوسط".

ابقى على تواصل

القضايا متعمقة يتم تسليمها أسبوعيا.

القضايا ذات صلة:

.jpg-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9.jpg)